学院两栖爬行动物研究团队揭示气候变化背景下两栖爬行动物保护的新策略

近日,学院两栖爬行动物研究团队在气候变化与物种保护领域取得重要进展,连续在BMC出版社旗下的动物学经典期刊Frontiers in Zoology和Wiley出版社旗下的保护生物学旗舰期刊Conservation Biology发表两篇研究论文,系统揭示了两栖爬行动物在气候变化下的栖息地变化规律及其生理适应机制,为制定针对性保护策略提供了科学依据。

1.气候变化下的栖息地变迁:以峨眉山两栖动物为例

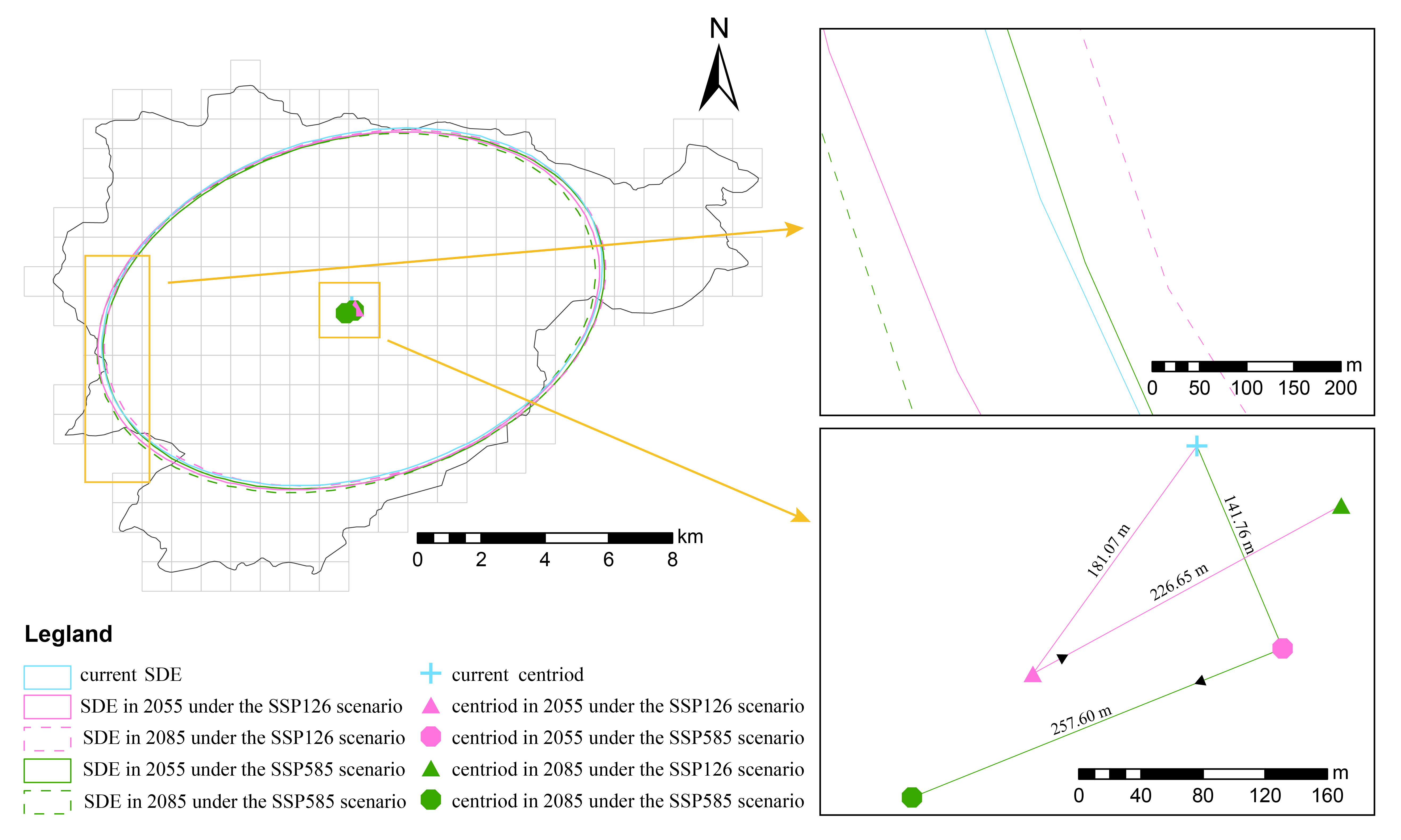

发表于Frontiers in Zoology的研究《Integrating climate change and fine-scale habitat suitability to assess amphibian range shift in Mount Emei, China》聚焦峨眉山地区的两栖动物,通过集成模型(Ensemble SpeciesDistribution Models)预测当前与未来气候情景下的栖息地适宜性变化。

研究团队发现,当前峨眉山两栖动物适宜栖息地主要集中在低海拔地区(低于1500米),这些区域是城市与森林之间的过渡带,能够为不同物种提供多样化的栖息环境。归一化植被指数(NDVI)和降水、太阳辐射等气候变量是影响其分布的关键因素,主要源于两栖动物的生理限制及其对食物和栖息地的特殊需求。令人意外的是,尽管峨眉山旅游开发程度高,但人类活动因素并未显著影响两栖动物分布,反而与其栖息地适宜性存在一定正向关联,说明两栖动物在一定程度上能适应人类干扰。然而,在未来高排放和高碳消耗情景(SSP585)下,峨眉山两栖动物栖息地适宜性将普遍下降,特别是当前具有重要栖息地功能的低海拔城郊区域将面临显著退化。研究强调,必须加强对这些区域的保护,以应对未来气候变化的压力。

图1 气候变化背景下峨眉山两栖动物栖息地适宜性指数分布的标准偏差椭圆及其质心迁移。

2. 全球尺度下的热耐受性与热可塑性能力进化机制

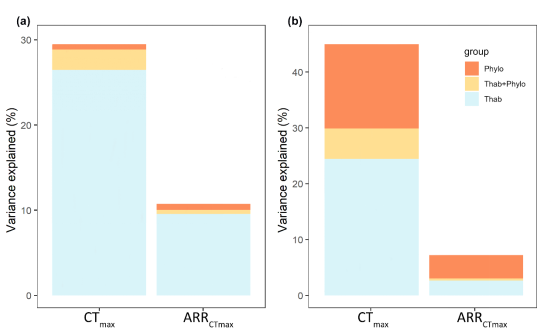

发表于保护生物学旗舰期刊Conservation Biology的研究《Evolutionary and environmental determinants of heat tolerance and acclimation capacity in herpetofauna》则从生理生态的角度出发,探讨了全球两栖和爬行动物的耐热性(CTmax)和热可塑性(ARRCTmax)的进化与环境驱动因素。

研究团队通过整合全球多种两栖动物和爬行动物的热生理数据、系统发育信息和地理分布数据分析发现,两栖和爬行动物的耐热性具有显著的系统发育保守性。栖息地的气候变异性和物种的热生态位宽度是影响其耐热性的主要环境因素。耐热性与可塑性之间并未发现显著权衡关系,挑战了传统的“气候变异性假说”。爬行动物的耐热性更受系统发育惯性的影响,而两栖动物则更多受到环境适应的驱动。该研究首次在全球尺度上揭示了两栖爬行动物热生理特征的进化格局,强调在保护策略中需综合考虑物种的热适应能力与系统发育历史。

图2 方差分解分析(Variance partitioning analysis)揭示了系统发育惯性(Phylo)、物种热栖息地适应性(Thab)、以及系统发育结构适应(Thab + Phylo)对两栖类(左)和爬行类(右)耐热性和热可塑性的决定作用

以上两项研究从“分布”到“生理”,从“区域”到“全球”,共同指向一个核心结论:气候变化正在并将持续威胁两栖爬行动物的生存。因此,研究团队建议在保护规划中纳入热生理性状与生态位限制,优先保护当前高适宜性但未来易受损的区域(如低海拔过渡带)。同时,还应加强跨尺度、多因子的综合研究,尤其关注物种扩散能力与栖息地微生境的利用。

学院2022级博士研究生孙子健为两篇文章的第一作者,赵天副教授和苏胜齐教授为通讯作者。以上工作得到了国家重点研发计划(2022YFF1301401,2022YFF0802300),国家自然科学基金面上项目(32370553)和西南大学研究生科研创新项目(SWUB23080)等支持。

文章链接:

Frontiers in Zoology:

https://frontiersinzoology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12983-025-00570-6

Conservation Biology:

https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.70127

供稿:赵天

供图:孙子健

复审:吴正理 陈博

终审:刘一丹